AutoLuminousの使い方を説明します。

なお、PMXEditorを使いますのでPmxEditorの使い方?をご覧になることをお勧めします。

なお、PMXEditorを使いますのでPmxEditorの使い方?をご覧になることをお勧めします。

配布場所からEffectsフォルダ→Autoluminous4.zip

AutoLuminousに対応していないモデルはAutoLuminous.xをMMDに読み込ませるだけでは発光しません。

PMXEditorで材質を弄る必要があります。

PMXEditorで材質を弄る必要があります。

アクセサリ操作パネルでAutoLuminous.xに対し、X、Y、ZやSi、Trを操作することで発光量などを調整可能です。

以下AutoLuminousのReadmeからの転載です。

大きくすることはできません。

これは、もともとのぼかし強度がかなり大きく設定されているためです。

それでも大きくしたい場合はエフェクトの直接編集が必要です。

1方向あたり、反対方向にも光が伸びることに注意してください。

例えば、3を指定すると6本の光芒が伸びることになります。

適正値は 0〜9 程度です。

数を増やすほど負荷が増えることに注意してください。

また、増やすと意図したものより明るくなる場合があります。

適正範囲は -100〜100 程度です。

適正範囲は -100〜500 程度です。

−100でSi=0と、100でSi=2と同じ効果があります。

ダミーボーンから発光強度を操作したい場合を想定しています。

以下AutoLuminousのReadmeからの転載です。

- Si:発光強度

- Tr:ぼかし強度

大きくすることはできません。

これは、もともとのぼかし強度がかなり大きく設定されているためです。

それでも大きくしたい場合はエフェクトの直接編集が必要です。

- X:光芒方向数

1方向あたり、反対方向にも光が伸びることに注意してください。

例えば、3を指定すると6本の光芒が伸びることになります。

適正値は 0〜9 程度です。

数を増やすほど負荷が増えることに注意してください。

また、増やすと意図したものより明るくなる場合があります。

- Y:元画面輝度

適正範囲は -100〜100 程度です。

- 100にすると元スクリーンは完全に真っ黒になります。

- Z:発光強度

適正範囲は -100〜500 程度です。

−100でSi=0と、100でSi=2と同じ効果があります。

ダミーボーンから発光強度を操作したい場合を想定しています。

アクセサリ操作パネルから直接、発光量を調整出来ましたが発光する材質やモデルが複数の場合、全部の材質/モデルの発光量が変わってしまいます。

そこでPMXEditorで材質モーフを作り、材質/モデルごとに発光量を調整できるようにします。

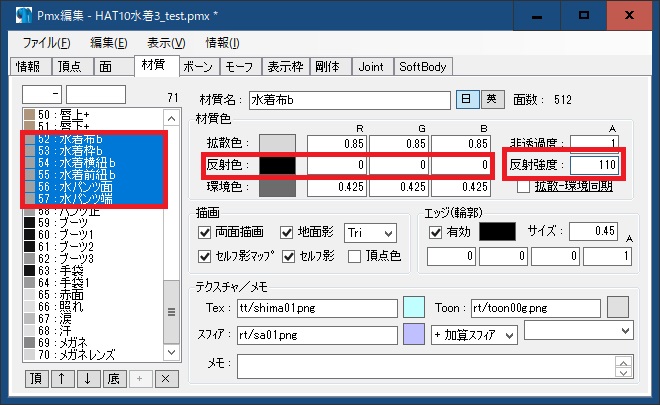

発光させる材質を選択して右クリックし、Indexコピーを選択します。

モーフタブに移動し、適当なモーフを選択して右クリックから新規モーフ作成→材質を選択します。

新規モーフnが作成されるので、オフセット:下2つ目の欄で右クリックし、Indexコピーから追加を選択します。

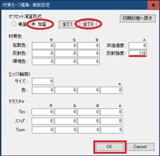

追加された材質を[Ctrl]+[A]キーを押してすべて選択したら、材質モーフ:横の編集ボタンをクリックします。

オフセット演算形式を加算にし、全て0を選択します。

反射強度の欄にここでは例として110と入力してOKをクリックします。

モーフ名を”AL調整”としてモデルを別名保存します。

これでMMDのモデルのモーフから発光量を個別に操作することができます。

そこでPMXEditorで材質モーフを作り、材質/モデルごとに発光量を調整できるようにします。

発光させる材質を選択して右クリックし、Indexコピーを選択します。

モーフタブに移動し、適当なモーフを選択して右クリックから新規モーフ作成→材質を選択します。

新規モーフnが作成されるので、オフセット:下2つ目の欄で右クリックし、Indexコピーから追加を選択します。

追加された材質を[Ctrl]+[A]キーを押してすべて選択したら、材質モーフ:横の編集ボタンをクリックします。

オフセット演算形式を加算にし、全て0を選択します。

反射強度の欄にここでは例として110と入力してOKをクリックします。

モーフ名を”AL調整”としてモデルを別名保存します。

これでMMDのモデルのモーフから発光量を個別に操作することができます。

タグ